JAZZの愛聴盤-5

以前にも書いたが、今日7月17日はジョン・コルトレーンとビリー・ホリデイの命日である。

そこで今日はコルトレーンのアルバムを紹介しよう。

コルトレーンの定番というと『ブルー・トレイン』『ソウルトレイン』『バラード』、あるいは

インパルスの『至上の愛』あたりに相場は決まっている。

そこで今回ご紹介するのは『バイーア』。

1958年の二つのセッションを収める。

まず表題曲が燃える。1944年のディズニー・アニメ『三人の騎士たち』で使われ有名になった曲だそうだ。

トレーンは「マイ・フェイバリット・シングス」や「チム・チム・チェリー」など、

映画音楽を積極的にレパートリーに取り入れたが、これもそうだ。

レッド・ガーランドのピアノを中心としたトリオがラテン・リズムで執拗に同じメロディーを繰り返すイントロに乗って、

トレーンがテーマを吹き、そのままアドリヴに入る。

録音はプレスティッジ最後期の'58年12月26日。

悪かろうはずがない。

シーツ・オヴ・サウンドはすでに確立されており、堂々たるソロを聞かせる。

このころになると相変わらずハード・バップ然としたレッド・ガーランドのピアノとの落差は歴然としており、

そのギャップがやや気になるところ。

つづく「Goldsboro Express」がまたよい。同日の録音。

ガーランド抜きのトリオで、トレーンは急速調のアドリヴで駆け抜ける。

後日の「Chasin' the Trane」のような鬼気迫るソロではないが、4分44秒の同曲が間然するところがない。

ドラムスはアート・テイラー。

残りの3曲はバラードである。録音は同年7月11日。これがまた心地よい。

2曲でつきあうウィルバー・ハーデンは二流のトランペッターである。

二流らしくヘロヘロである。

ソロを受け渡したトレーンがウィルバーのソロを聴いて

がっくりうなだれるようすがまざまざと脳裏に浮かぶ(笑)が、ぼくにはそのヘロヘロさが愛しい。

なお、オリジナルのライナーでは最後のB-2のトランペットもウィルバー・ハーデンになっているが

これは明らかに一流のソロであり、日本版ライナーのフレディー・ハバードが正しいと思う。

トレーンは特にB-1「I'm A Dreamer (Aren't We All)」で、バラードを無視した急テンポのソロを展開する。

これにはガーランドも唖然としたはずで、聴いてるほうも思わず笑ってしまう。

ジャケットにはソプラノ・サックスを吹くトレーンの写真が使われているが、

ご承知のとおりトレーンがソプラノを手にするのは、翌59年にアトランティックに移籍してからであり、

このアルバムではすべてテナーを吹いている。

John Coltrane "Bahia"

PRESTIGE PR 7353

2004/07/17 © ryo_parlophone

JAZZの愛聴盤-4

今日はクリフォード・ブラウンの命日である。

寺山修司に

便所より青空見えて啄木忌

という句があって、これほど彼の啄木に対する屈折した愛情を表した句はないと思うが、

ぼくにも音楽の分野で敬愛してやまぬ天才たちを思う命日が三つある。

ひとつはいうまでもなく、12月8日、ジョン・レノンの命日である。

ふたつめは7月17日。

この日は奇しくも二人の偉大なジャズ・ミュージシャン、

ビリー・ホリデイとジョン・コルトレーンの命日だ。

そして6月26日がクリフォード・ブラウン。

JAZZが好きになってレコードをとっかえひっかえ浴びるように聞いていたころ、

ブラウニーのいちばんの名演はなんだろう、と迷ったことがあった。

一般的には『スタディ・イン・ブラウン』 に収められた「Joy Spring」

ということになっているのだが、ぼくはアルバム的にそれよりも『ブラウン・アンド・ローチ』 が好きで、

なかでも「Jordu」がお気に入りだった。

けれども、ヘレン・メリルやサラ・ボーンのバックで吹いたアルバムにもいいソロがたくさんあるのである。

そのころつき合っていたガール・フレンドに「何だと思う?」と聞いたら、彼女は間髪を入れずに答えましたね、

「Split Kick」。

なるほど、そういう手があったか!

これにはほんとに目を開かれる思いがした。

アート・ブレイキー・クインテット『バードランドの夜 第1集』の1曲目に入っている曲である。

以来6月26日には、彼のソロ・アルバムではなく、ブレイキーのレコードをかけることが多くなった。

ここに載せたのはマイケル・カスクーナが監修した4枚組CDで、

ブルーノートとパシフィック・ジャズに遺した全49曲を収録している。

これで朝からブラウニーを聞いている。

1954年の2月21日にバードランドで収録された14曲はハード・バップの夜明けを告げる名演として名高い。

なかでも冒頭の「Split Kick」や続く「Once in a While」を聞いていると幸せな気分になる。

ほんとうにクリフォード・ブラウンは名手だった。

このライヴから2年後の56年6月26日、今日と同じような雨の降りしきるペンシルヴェニア州ターンパイクで交通事故のため死去。

25歳であった。

clifford brown

"the complete blue note and pacific jazz recordings"

capitol CDP 7243 8 34195 2 4

2004/06/26 © ryo_parlophone

JAZZの愛聴盤-3

マル・ウォルドロンというピアニストは、わが国ではアルト・サックスのジャッキー・マクリーンと共演した

『レフト・アローン』で人気が高いが、アレンジに冴えをみせる『マル1』など名作をいくつも残している。

今回はそのなかでも特に好きな『ザ・クエスト』を取り上げる。

話は飛ぶけれど、ぼくはモーツァルトが大好きで、なかでもピアノ協奏曲を初めとするコンチェルトや

室内楽曲をよく聴いている。

そんななかで特に好きな曲のひとつにクラリネット協奏曲イ長調Kv.622がある。

ケッヘル番号からもわかるとおり最晩年の作品で、長調なのだけれど透明な哀しみに包まれたような、

とにかく筆舌に尽くしがたい素晴らしい作品だ。

マルの『ザ・クエスト』のB面1曲目に入っている「Warm Canto」という曲を初めて聴いたとき、

そんなモーツァルトの作品に通じるかのような、いいようのない悲しみを湛えたクラリネットの音色に、

思わず胸の鼓動が早くなったのを覚えている。

ここでクラリネットを吹いているのはエリック・ドルフィー。

マルチ・リード奏者として知られる彼は、アルト・サックス、フルート、バス・クラリネットなどをこなすが、

クラリネットを吹いたのはおそらくこの曲だけだ。

淋しげなクラリネットが軽やかに音階を駆けのぼり、セロ(by ロン・カーター)がぽつりぽつりとため息をつき、

ピアノがそれに応える。

まるで古いフランス映画の一場面かなにかを思わせるような、もの淋しげな曲である。

さらにB面ラストには『ファイヴ・スポットのエリック・ドルフィーVol.1』で、

エリックとブッカー・リトル(tp)が白熱の演奏を繰り広げる「Fire Waltz」の初演も収められている。

この曲では残念ながらドルフィーのソロはないが、マル、そしてブッカー・アーヴィン(ts)の素晴らしいソロが聞ける。

MAL WALDRON "THE QUEST"

NEW JAZZ NJ 8269

2004/06/12 © ryo_parlophone

JAZZの愛聴盤-2

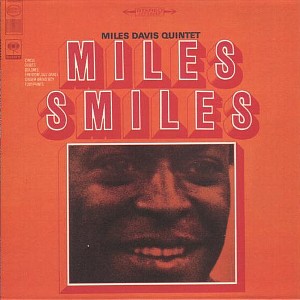

第2回はMASAさんのリクエストにお答えして、マイルズ・デイヴィス。

ふつうだったら『リラクシン』か『カインド・オヴ・ブルー』、あるいはエレクトリックの『ビッチェズ・ブリュー』

というところだが、そこは変化球勝負、

今回は『マイルズ・スマイルズ』です。

ジョン・コルトレーンを擁したオリジナル・クインテットに勝るとも劣らない60年代のクインテットは、

マイルズのトランペットに、ウェイン・ショーター(ts)、ハービー・ハンコック(p)、ロン・カーター(b)、

トニー・ウィリアムズ(ds)という、すさまじい陣容。

ところがぼくはマイルズと一緒のウェイン・ショーターがあまり好きではないのです(笑)。

そんななかでダントツにターン・テーブルに載せることが多いのが、この『マイルズ・スマイルズ』。

まずタイトルとジャケットがいいじゃないですか。

めったに笑わぬマイルズがにこやかに微笑んでいる。

このアルバムのハイライトは文句なく「Freedom Jazz Dance」だと思うけれど、それだけじゃない。

まずA面1曲目からマイルズはバリバリ吹きまくる。

でもこれはウォーミング・アップに過ぎない。

2曲目、このアルバム唯一のマイルズのオリジナル「Circle」の抒情性はどうだ。

まるで58年の『カインド・オヴ・ブルー』のころにもどったみたいだ。

でも、ハンコックのピアノは間違いなく60年代のもの。ぞくぞくきますねえ。

マイルズ、ショーター、ハンコックという3人のソロのバックで巧みに変化をつけるトニーの素晴らしいドラミングと、

ロンの伸びのあるベースも申し分ない。

そしてA面のハイライトが3曲目の「Footprints」である。

6/8拍子のドラムに載ってロンのベースが執拗に同じフレーズを繰り返し、モーダルな雰囲気のなかでまずマイルズの

ソロが始まる。

途中でトニーがまずリズムを2/2拍子に解体したかと思うと、いきなりダブルテンポで急速調の8ビートに刻み始める。

マイルズのソロも8ビートになったかと思うと、もとの6/8拍子が表れたりして、混沌としたリズムの中でウェイン、

ハービーとソロが渡されていく。

すごい演奏です。ためいき。

そしてエディー・ハリスの「Freedom Jazz Dance」。

マイルズのアブストラクトなソロは見事なコンストラクションを示す。

66年のモダン・ジャズのひとつの到達点がここにある。

MILES DAVIS "MILES SMILES"

COLUMBIA CL-2601

2004/05/31 © ryo_parlophone

追悼:エルヴィン・ジョーンズ

エルヴィン・ジョーンズが亡くなった。

以前にも書いたが、ビートルズにリンゴが、ザ・フーにキース・ムーンが、そしてゼッペリンにはボンゾがどうしても

必要だったように、ジョン・コルトレーン・カルテットにはどうしてもエルヴィンが必要だった。

ジャズの世界でモダン・ドラミングへの道を開いたのがケニー・クラークなら、その奏法を発展させ確立させたのは、

マックス・ローチとアート・ブレイキーであった。

そしてそこから新たな地平を切り拓いたのが、60年代のコルトレーン・カルテットのエルヴィンであり、

マイルス・クインテットのトニー・ウィリアムズだった。

おそらくこのことに異論のある方はいないのではないかと思う。

それくらい、この二人のプレイは他のドラマーとは隔絶したものであったという印象が強い。

コルトレーン時代のエルヴィンというと忘れられない映像がぼくにはある。

『the world according to john coltrane(ジョン・コルトレーンの世界)』と題されたヴィデオに収録された

ベルギー、コンブラン・ラ・トゥールにおける1965年のライヴの映像だ。

ここに収録された21分4秒に及ぶ「マイ・フェイヴァリット・シングス」の演奏シーンで、

エルヴィンは全身からすさまじい湯気を発しながらドラムを叩くのである。

しかも真夏の8月1日のことだ。

このころのコルトレーンの演奏は、まさに命を傾け魂を削るような壮絶なものだったのだが、

これから2年も経たぬうちにコルトレーンは病を得て他界するのだから、この表現があながち比喩というわけでもない。

けれども、このエルヴィンの演奏を見ると、彼もまた命を傾け魂を削りながら演奏をしていたのだということがよくわかる。

冥福を祈りたい。

2004/05/26 © ryo_parlophone

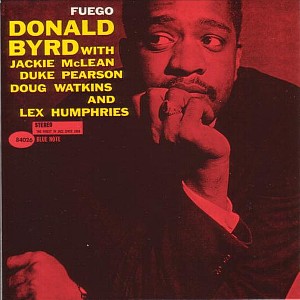

JAZZの愛聴盤-1

今日から不定期にJAZZの愛聴盤というシリーズを立ち上げたいと思う。

栄えある第1回はドナルド・バード『フュエゴ』。

ジャズのトランペッターでだれが一番好きか?

と尋ねられたら、ぼくは躊躇なくクリフォード・ブラウンと答える。

じゃあ、無人島に1枚だけジャズのレコードを持っていくとしたら?

『カインド・オブ・ブルー』。

なんだマイルズじゃん。ブラウニーじゃないじゃん。

そうなんですよ、アルバムという単位でみたばあい、その完成度からいうと圧倒的にマイルズのアルバム群はすごい。

みんな完成されている。

そのなかでも一番すごいと思うのが『カインド・オブ・ブルー』だ。

30年聞き続けているが飽きない。

話がずれてしまいました(笑)。

さて、天才トランペッター、クリフォード・ブラウンが自動車事故のためわずか25歳でこの世を去ったあと、

このポッカリと空いた巨大な穴を埋めるのはだれか、ということが話題になった。

1956年のことである。

そしてそこに現れたのがリー・モーガン、ドナルド・バード、フレディー・ハバードという3人のトランペッターだ。

50年経った現在の眼で見れば、もっともブラウニーの輝かしい業績に近づけたのはリー・モーガンだろう。

デビューしたときわずかに18歳。

けれども輝かしい音色、豊かな歌心、完璧なテクニック、そしてとても十代とは思えない抒情性、

どれをとってもリー・モーガンは一等抜きん出ていた。

そしてファンキーから新主流派、さらにはフリー・ジャズまでもっともフレキシブルに活躍したのが

フレディー・ハバードだ。

でも、個人的に一番好きなのはドナルド・バード。

バードが参加しているとついつい聞いてみたくなる。

そしてがっかりすることもけっこうある。

バードは好不調の波が大きいのだ。

たとえば名盤のひとつに挙げられることの多いレッド・ガーランドの『ソウル・ジャンクション』を聴いてみよう。

リーダーのガーランドは申し分ない。

1曲目の表題曲からガーランド節全開だ。

コルトレーンも絶好調でバリバリ吹きまくる。

でもバードはへろへろである。

告白してしまえばへろへろのドナルド・バードが好きだ。

いや、へろへろなこともあるバードがいとおしい、というべきか。

しかし『ソウル・ジャンクション』のバードは全くダメ。

イマジネーションのかけらもない、気の抜けたビールのようなソロである。

ところが絶好調のときのバードはすごいのだ。

輝かしい音色でブラウニーと紛うかのごときメロディアスなフレーズ、あるいは聴き手の懐にぐいぐいと迫るソウルフルなフレーズを

これでもかとつきつけてくる。

特にB面の「Low Life」「Lament」「Amen」の3連発は圧倒的です。

バードの絶頂期がここに刻まれている。

DONALD BYRD "FUEGO"

BLUE NOTE BLP4026

2004/05/19 © ryo_parlophone

|