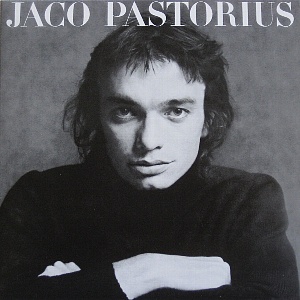

JAZZの愛聴盤-33(まあ、あんまりそんな人はいないと思うが)もしまだジャコを聴いたことがない、という方がいらっしゃって、初めて聴くアルバムがこのアルバムだったら、その人はほんとうに幸せだと思う。  まず1曲め、チャーリー・パーカーの有名なオリジナル「ドナ・リー」で、もうのけぞってしまうだろう。 1976年にリリースされたこの1st ソロには、曲によってランディ&マイケルのブレッカー兄弟、アルトのデイヴィッド・サンボーン、フルートのヒューバート・ローズ、ウエイン・ショーター(ss)、ナラダ・マイケル・ウォルドン(ds)のウェザー・リポート組、意外なところではサム&デイヴ(vo)、そしてほぼ全編にわたってハービー・ハンコック(p, key, Fender Rhoes)が参加している。 そうした豪華なゲストに囲まれて、ジャコは驚くほどヴァラエティーに富んだ、さまざまの表情を見せる曲を演奏し、すばらしいベースを弾いている。 ベースのハーモニクスが全編を彩る「Portrait of Tracy」、ドン・バイアスのオコンコロ・イ・リアという民族楽器をフューチャーした「Okonkole y Trompa」、ハンコックのアコースティック・ピアノとヒューバートのピッコロが美しい「Used to Be A Cha-Cha」、ウェザー・リポートを思わせる「Continuum」など、多彩な音楽がスピーカーからこぼれ落ちる。 それにしてもナイト・クラブのガードマンに殴り殺されたのが1987年9月21日。 "JACO PASTRIUS"

Epic

2007/10/06 © ryo_parlophone JAZZの愛聴盤-32このシリーズの第4回にも書いたが、

きょう6月26日はぼくが一番好きなトランペッター、クリフォード・ブラウンの命日だ。 ドラムスのマックス・ローチと組んだ双頭コンボ、ブラウン・ローチ・クインテットのごく初期のライヴ録音である。  前もどこかに書いた話で恐縮なのだが、むかしのジャズ・ファンはLPの片面しか聴かなかった。 その流儀で行くと、きょうのアルバムなんかはどう考えてもA面である。 ところが聴いてみるとB面もいいんです(笑。 現在のCDのジャケットは再発された12インチ(30センチ)LPのものだと思うが、ここに載せたものはオリジナル10インチのジャケットを 復刻したものでキング・レコードからリリースされたものだ。 ちなみにオリジナル10インチの画像がRefugeeさんのブログに載ってます。 "MAX ROACH AND CLIFFORD BROWN IN CONCERT"

GNP 18

2007/06/26 © ryo_parlophone JAZZの愛聴盤-31クリフォード・ジョーダンのテナー・サックスをどう表現したらいいだろう。  CDをプレイヤーにセットして最初にジョーダンのテナーが聞こえてきたとき、なんだか懐かしい風景を想い出させるような、

まばゆい原色がちょっと色褪せたような、鮮やかではないがどこか安心させる音。 ピアノのウイントン・ケリー、ベースのリチャード・デイヴィス、ウィルバー・ウェア、ドラムスのアルバート・ヒース、

エディ・ブラックウェル、ロイ・ヘインズ。 これは1969年の春に、ジョーダンが自ら起こしたレーベル、フロンティア・レコードに吹き込み、1972年にN.Y.のマイナー・レーベル、

ストラタ・イーストからリリースされたアルバムだそうだ。 まさにこのとおりなのだ。 CLIFFORD JORDAN "IN THE LOVE"

STRATA-EAST SES 1972-1

2007/05/30 © ryo_parlophone JAZZの愛聴盤-30くたくたに疲れて家に帰りついたとき、熱いシャワーを浴びたいときとぬるめのお湯にゆっくりと

浸かりたいときとあるだろう。 1947年、ウディ・ハーマンのセカンド・ハードで、スタン・ゲッツらと有名な「フォー・ブラザーズ」を吹き込んで以来、

ずっとジャズの第一線で活躍してきたズートは、ついにジャズの歴史を塗り替えるような場面には登場しなかった。 ズートのアルバムで内容、人気ともにナンバー・ワンというと、1956年にフランスのデュクレテ・トムソン ・レーベルに録音した『ズート・シムズ・アヴェク・アンリ・ルノー』(通称『オン・デュクレテ・トムソン』) だと思うが、1960年にベツレヘムに吹き込んだ『ダウン・ホーム』もそれにけっして引けを取らない名演、名盤である。  まずドラムスがダニー・リッチモンドというところがいい。 曲は30年代のベイシー楽団の「Jive at Five」に始まり、同じくベイシーの「Doggin' Around」、

アル・ジョスルスンの有名な「Avalon」、ディキシー時代のトラディショナル「Bill Bailey」、

レイ・ノーブルの「Goodnight Sweetheart」など、スタンダードがずらりと並ぶ。 the great zoot sims "down home"

BETHLEHEM

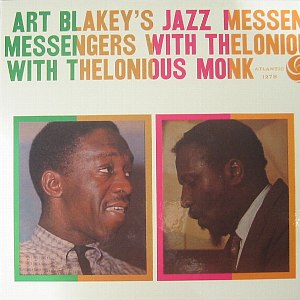

2007/04/14 © ryo_parlophone JAZZの愛聴盤-29アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズはモダン・ジャズ界でも屈指の名コンボといわれたわけだが、 結成された1955年から60年代初めごろまでのトランペッターの変遷を見てみると、初代ケニー・ドーハムから、 ドナルド・バード〜ビル・ハードマン〜リー・モーガン〜フレディ・ハバードと移り変わり、サックス奏者で見ると、 ハンク・モブリー〜ジャッキー・マクリーン〜ジョニー・グリフィン〜ベニー・ゴルソン〜ウェイン・ショーターと 交代していくわけで、いかに錚々たるメンバーが代々その座を占めてきたかがよくわかる。 ところが56年から57年にかけて、メンバーでいうとトランペットにビル・ハードマン、ピアニストにサム・ドッケリーが

在籍していたころのジャズ・メッセンジャーズには名盤といわれるものがほとんどない。  もともとブレイキーとモンクはたいへんに相性のいい組み合わせとして知られていたようだが、 ここでも相変わらずワン・アンド・オンリーの境地を示すモンクに、ブレイキーがじつに巧みなサポートをみせて飽きさせない。 曲は「Evidence」、「In Walked Bud」、「Blue Monk」、「Rhythm-a-ning」といったおなじみのモンクのオリジナルに、 1曲ジョニー・グリフィン(ts)作のブルーズが含まれている。 のちにモンク・カルテットに参加するグリフィンの、例によって奔放で疾走するかのようなソロも素晴らしいが、

ここではビル・ハードマンのトランペットやスパンキー・デブレストのベースもじつにいい。 ハードマンは個人的にはへなちょこペッター(失礼!)のイメージがあるのだが、 たとえばオープニングの「Evidence」では中域を中心に組み立てたモノクロームのような渋くてスリリングなソロで 聴き手のこころをぐっと掴んで離さない。 先日リリースされた紙ジャケは、音のほうも悪くなくお薦めだ。 "ART BLAKEY'S JAZZ MESSENGERS WITH THELONIOUS MONK"

ATLANTIC 1278

2007/03/07 © ryo_parlophone

| |||||||