JAZZの愛聴盤-37今から21年前、1988年に結婚したとき、ぼくは持っていたレコードのほとんどを処分してしまった。 あと、生活も苦しかった(笑。 その処分したレコードのなかに今回ご紹介するマリオン・ブラウンの『ノヴェンバー・コットン・フラワー』も、あった。 今聴けて幸せ♪ マリオン・ブラウンというサックス奏者はフリー・ジャズのプレイヤーとしてカテゴライズされることが多いけれど、このアルバムのマリオンは、ジャズの理論や精神性の追求を置いて、唄を歌うことに専念しているように見える。 アルバムはタイトル曲の「November Cotton Flower」から始まる。 コルトレーンとの共演でも知られるアール・メイが弾くゆったりとしたベースに導かれるようにマリオンのアルト・サックスが穏やかで牧歌的なテーマを奏でる。 綿畑というと、マリオンのお祖父ちゃんか曾お祖父ちゃんぐらいの世代のころには奴隷として過酷な労働を強いられる現場であったに違いない。 つづくA-2「La Placita」はカリプソのリズムによる、陽気なミディアム・テンポのナンバー。 B-3「Sweet Earth Flying」は同名タイトルのアルバムに収められていた曲の再演。 "NOVEMBER COTTON FLOWER" MARION BROWN

BAYSTATE

2009/05/19 © ryo_parlophone JAZZの愛聴盤-36ビル・エヴァンスが盟友ともいうべきスコット・ラファロを自動車事故でなくしたのは1961年7月6日のことだった。 活動を再開したあとはクインテットでレコーディングしたりしていたが、やがてVerve レーベルに移籍して再び精力的にアルバムをリリースするようになる。 きょうご紹介する『トリオ '64』は1963年12月13日の録音で、ドラムスは以前と同じポール・モチアン、ベースはゲイリー・ピーコックが務めている。  ぼくはピーコックのベースが大好きで、80年代にECM レーベルにキース・ジャレット(p)、ジャック・ディジョネット(ds)と吹き込んだ「TALES OF ANOTHER」なんかも愛聴盤だった(いまは手元にレコードがないので、そのうちCD を手に入れたらご紹介しましょう)。 ここでのピーコックはラファロほどの流麗さには欠けるがじゅうぶんかれの代役を果たしているといえるだろう。 アルバムの冒頭に置かれた「Little Lulu」がとくに素敵だ。 レコードでいえばB面に当たるM-6「For Heaven's Sake」、M-7「Dancing in the Dark」あたりのエヴァンスもじつに美しく、随所にかれらしい卓越したハーモニーのセンスと、繊細で抒情性に満ちた幻想的ともいえるフレーズを聴くことができる。 "TRIO 64" BILL EVANS

Verve V6-8576

2008/03/24 © ryo_parlophone JAZZの愛聴盤-35モダン・ジャズを聴き始めてしばらくすると、ジャズの歴史を塗り替えるような働きをしたジャズ・ジャイアントどうしの競演というものに興味がわいてくる。 たとえば、ファッツ・ナヴァロとバド・パウエルの喧嘩セッションとかマイルズ・デイヴィスとセロニアス・モンクのクリスマス・イヴの喧嘩セッション、ソニー・ロリンズとジョン・コルトレーンのただ一度のテナー・バトルとか、コルトレーンとモンクの伝説のファイヴ・スポットのライヴ…。 そして今度はこんなのを聴いてみたかった…という夢想も出てくる(笑。 そこできょうの本題。 豪放磊落でファンキーの塊りのようなブレイキーと神の国への接近を希求していたコルトレーンではまったく合わない、とも思う人もいるかもしれないが、じつはあるんですね、そういう音源が。 それがこれ。  1957年12月にベツレヘム・レーベルで録音された『アート・ブレイキーズ・ビッグ・バンド』は、ドナルド・バード(tp)、レイ・コープランド、ビル・ハードマン、アイドリース・シュリーマン、ジミー・クリーヴランド(tb)、メルバ・リストン、フランク・ハリク、ビル・グラハム(as)、サヒブ・シハブ、ジョン・コルトレーン(ts)、アル・コーン、ビル・スラビン(bs)、ウォルター・ビショップJr.(p)、ウェンデル・マーシャル(b)、アート・ブレイキー(ds)というなかなか豪華なメンバーによるビッグ・バンド・ジャズだが、このなかに2曲だけクインテットによる演奏が収録されている。 これがドナルド・バード(tp)、ジョン・コルトレーン(ts)、ウォルター・ビショップJr.(p)、ウェンデル・マーシャル(b)、アート・ブレイキー(ds)というメンバーでじつにいいのだ。 演奏されるのは「Tippin'」というバードのオリジナルと、「Pristine」というコルトレーンのオリジナルで、メンバー全員がノリにノった快演を聞かせる。 残り6曲のビッグ・バンドの演奏はどうかというと、これも悪くない。 コルトレーンは全編にわたって溌剌としたプレイを聞かせるが、バリトンで有名なサヒブ・シハブもパーカー直系のいいアルト・ソロを披露する。 先月出た紙ジャケはK2 HD マスタリングでステレオ初期の録音ながらなかなか瑞々しい音だ。 "ART BLAKEY'S BIG BAND"

BETHLEHEM BCP 6027

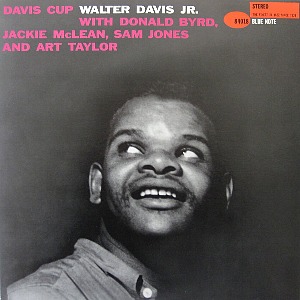

2008/01/19 © ryo_parlophone JAZZの愛聴盤-34ブルーノートにはぼくが密かにBM 3部作と呼んでいるアルバムがある。  もうお分かりかも知れないが、BM というのはByrd McLean、つまりドナルド・バード(tp)とジャッキー・マクリーン(as)のこと。 そして上記ブルーノートの3枚のアルバムでも、ブリリアントな音色と流麗なフレーズ、メロディアスでありながら知的で洗練されたアドリブで甲乙つけがたいソリストぶりを見せつける。 これらのアルバムが録音された1959年というと、2人は27〜8歳、押しも押されもせぬモダン・ジャズ界のスターだったはずで、ドナルド・バードはペッパー・アダムスと組んだ双頭コンボで人気を博し、マクリーンは新主流派への萌芽が感じられる先進的なソロを取っていた。 そしてこの3枚に共通しているのは収められているオリジナル曲のすばらしさだ。 83年ごろだったと思うが、ぼくはジャズ・メッセンジャーズの一員として来日したウォルター・デイヴィスを見ている。 今日ご紹介する『デイヴィス・カップ』(もちろんテニスのデビスカップにかけたタイトル)は1959年8月に吹き込まれたウォルター初のリーダー・アルバムで、収められた6曲はすべてかれのオリジナル。 WALTER DAVIS JR. "DAVIS CUP"

BLUE NOTE BLP 4018

付記:これ以外にもブルーノートにはバード/マクリーンでコンビを組んだ作品がいくつかある。 2007/11/14 © ryo_parlophone

| |||||||