Yellow Parlophone Data Base

データ・ベース活用のための基礎知識

HOME

ここではこれからビートルズのUKオリジナル盤をコレクションしようとする人のための、

また「Yellow Parlophone Data Base」を有効に活用するための基礎知識を解説します。

| matrix number, |

number of metal mother, |

stamper code |

| マトリクス・ナンバー | マザー・ナンバー |

スタンパー・コード |

レーベル周囲の音溝の空白部分(トレイル・オフ・エリア)にはレコードのプレス時期に関する情報が刻まれています。

ミックス・ダウンが終わって、曲順や曲間のタイミングなども決定され、2chのマスター・テープが完成すると、それは

すぐにカッティング・ルームでラッカー盤に刻まれ、ラッカー・マスターが作られます。

このときラッカー・マスターに付けられる固有の番号をマトリクス・ナンバー(母盤番号)と呼んでいます。

matrix number マトリクス・ナンバー

|

マトリクス・ナンバーはレコードの1つの面に対して1つ振り当てられますから、A面とB面で番号が違います。

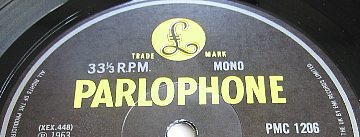

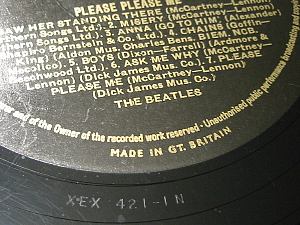

ビートルズのオリジナル盤をリリースしていたPARLOPHONE〜EMI系のレーベルではモノラル盤にはXEX、

ステレオ盤にはYEXという記号を頭につけてマトリクスが振られました。

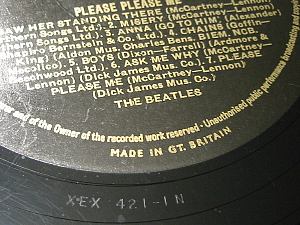

『プリーズ・プリーズ・ミー』のマトリクス・ナンバーを例にとると、モノラル盤のA面がXEX-421、B面がXEX-422、

ステレオ盤ではA面がYEX-94、B面がYEX-95となっていて、この番号はレーベルとトレイル・オフ・エリアに

記載されています。

トレイル・オフ・エリアに刻まれたマトリクス・ナンバーをみると、枝番がついています。

この枝番が、何枚目のラッカー・マスターからカッティングされたかを表す番号です。

たとえばXEX-421-1Nであれば、1枚目のラッカー・マスターからカッティングされた、

オリジナル・プレスであることを示しています(Nは、おそらくカッティング・エンジニアのイニシャル)。

ただし、ラッカー盤をカットする過程で音が歪んでしまったりノイズが載ったりするとそのラッカー盤は未使用のまま廃棄され、

新しいラッカー・マスターがカッティングされるので、

ファースト・プレスが必ず-1になるわけではありません。

最近、このマトリクスの枝番やマザー・ナンバーを気にする人が増えてきました。

枝番の違いで音に微妙な違いがあるばかりか、場合によってはミックスが違うことが明らかになったからです。 |

|

number of metal mother マザー・ナンバー

|

ラッカー盤にメッキを施して複製したものをAGマスターといい、このAGマスターから同じようにメッキを施して複製したものを

メタル・マザーといいます。音溝が凹んだ、ラッカー・マスターの完全なコピーです。

マザー・ナンバーは、そのレコードが何枚目のメタル・マザーから作られたかを表しています。

このマザー・ナンバーは、マトリクス・ナンバーを時計の文字盤の6時の位置に見立てたばあい、9時の位置に刻印されています。

この刻印はマトリクスに比べるとうすくてはっきり読み取れないことも多く、3なのか8なのかわからなかったりするので、

あまり神経質にならないほうがいいような気がします。 |

stamper code スタンパー・コード

|

さらにメタル・マザーにメッキを施して複製したものがスタンパーとよばれる金型で、

このスタンパーからレコードがプレスされるわけです。

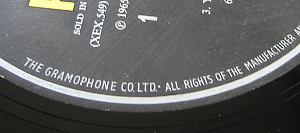

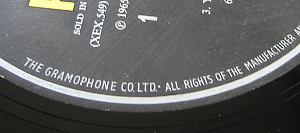

スタンパー・コードはマトリクスの刻印から見て時計盤の3時の方向に刻まれているもので、当時のGRAMOPHONE〜EMIグループでは

GRAMOPHONEコードと呼ばれる方式で打たれていました。

GRAMOPHLTDの各文字が数字の1〜0に対応していて、たとえばGMであれば14番め、

RRGであれば221番めのスタンパーからプレスされたことになります。

ただしこの刻印もうすくてはっきりしないことが多く、斜めに刻印されている場合は

たとえばRMなのかMRなのか判然としない場合も少なくありません。 |

|

rim's copy

リムズ・コピー

ビートルズのフロント・スリーヴ(表ジャケ)を見ていると『プリーズ・プリーズ・ミー』から『ア・ハード・デイズ・ナイト』までは、

パーロフォンのロゴマークしかついていませんが、64年12月リリースの『フォー・セール』からEMIのマークも記載されるように

なります。

そして65年8月リリースの『ヘルプ!』からは、レーベル最外周(リム)のクレジットもそれまでの

「THE PARLOPHONE CO.LTD.〜」タイプから、「THE GRAMOPHONE CO. LTD.〜」で始まるタイプのものに変更になりました。

tax code

タックス・コード

|

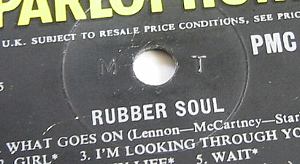

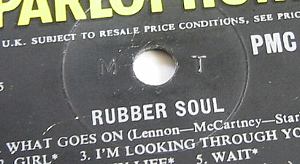

イエロー・パーロフォン・レーベルでは、英国のレコードの税金に関する記号であるタックス・コード

がスピンドル・ホールをはさむように刻印されています。

この刻印は

- 62/04/10〜 ZT

- 62/11/26〜 PT

- 63/01/01〜 MT

- 63/07/01〜 KT

といわれていますが、

63年3月リリースの『PPM』のゴールド・パーロフォン・レーベルではZT刻印も見かけますし、

65年12月リリースの『ラバー・ソウル』でもMT、KTが混在しており、タックス・コードでプレスの時期を

推定するのはとても難しいようです。 |

|

|

MTからKTへの過渡期には、MTを訂正せずにKの字をスタンプすることによって対応したMKT刻印なども

存在していますし、ときには刻印のないものも見受けられます。

68年リリースの『ホワイト・アルバム』の2ndプレスあたりまでKTの刻印を見ることができます。

|

central remark

セントラル・リマーク

|

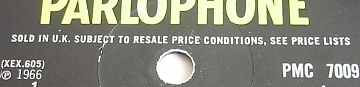

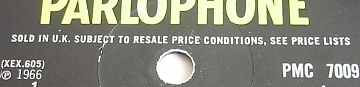

英国のレコードの再販価格に関する「SOLD IN U.K.SUBJECT TO RESALE PRICE CONDITIONS,SEE PRICE LISTS」というクレジットが、

64年7月発売の『ア・ハード・デイズ・ナイト』から、スピンドル・ホールの上に表記されるようになりました。

このリマークは69年1月リリースの『イエロー・サブマリン』の1stプレスまで記載されています。

なお、再販制度が廃止されてからシルヴァー・パーロフォン・レーベルに切り替るまでのごく短期間だけ、

GRAMOPHONEリムでセントラル・リマークのないものが存在します。 |

|

mono credit on label

MONO表記

|

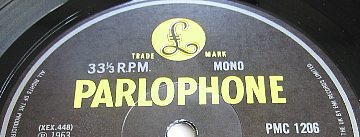

イエロー・パーロフォン・レーベルのステレオ盤では、「PARLOPHONE」の文字の上部に

STEREO表記がありますが、モノラル盤にはそれがありません。

なお、1981年に限定プレスでリリースされたイエロー・パーロフォン・モノラル・シリーズには

MONOの表記がありますが、リムのクレジットは「ALL RIGHTS OF〜」で始まるタイプで、

オリジナルとは違っています。

|

pressing DECCA

デッカ・プレス

|

アメリカでは爆発的にビートルズのレコードの売り上げが増えたために、キャピトル・レコードがいくつもの工場でプレスしていたことは

よく知られていますが、英国でもPARLOPHONE〜EMIグループだけでは間に合わずに、ライヴァルであるデッカの工場でプレスしたこと

があります。

レーベルを見るとふつうのものよりかなり大きめにミゾがあります。デッカ・プレスの特徴です。 |

* * |

maker's credit on sleeve

スリーヴ製作会社

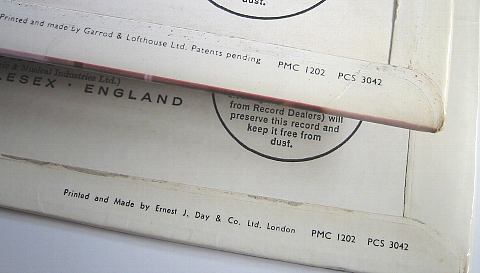

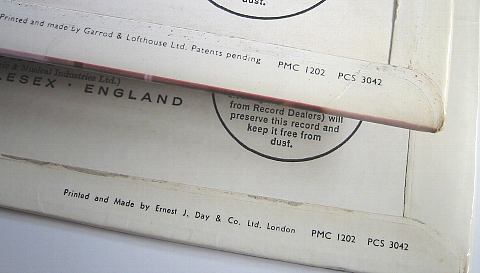

イエロー・パーロフォン・レーベル時代のレコードのスリーヴ(ジャケット)は、ロンドンにあるGarrod & Lofthouse社と

Ernest J. Day社が製作しており、バック・スリーヴ(ジャケ裏)のフリップバックの折り返しの部分にその表記があります。

Ernest J. Day社製が1stプレスといわれたこともありましたが、現在では2社のスリーヴが同時に使われていたというのが定説になっています。

ただし『PPM』に限っていえば、アーリー・プレスはすべてErnest J. Day社製のようです。

large logo, small logo

ラージ(スモール)ロゴ

|

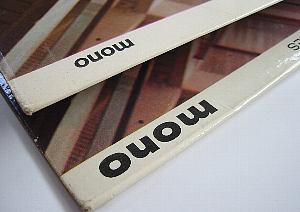

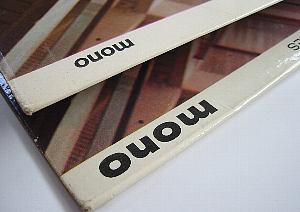

『プリーズ・プリーズ・ミー』から『ヘルプ!』まで、フロント・スリーヴの右上にはmono、またはstereoの

ロゴがプリントされていました。

このロゴの大きさは『プリーズ・プリーズ・ミー』と『ウィズ・ザ・ビートルズ』では、アーリー・プレスがラージ・ロゴ、

レイト・プレスがスモール・ロゴになっています。

|

ビートルズのアナログ盤をコレクションしていく過程で知りえたことをまとめてみましたが、

まだまだわからないことや間違い等たくさんあると思います。

何かありましたら、

掲示板に書き込んでいただくか、メールをいただけると幸いです。

主要参考文献:

『レコード・コレクターズ』誌 2000年12月号(ミュージック・マガジン社)

和久井光司監修 『ビートルズ・UKアナログ盤・ガイドブック』(ストレンジ・デイズ社)

またロンドンのレコード・ショップ

YAS U.K.のサイトを参考にさせていただきました。

画像提供:

* Mr.YEEX

|

*

*